Verfasst von Emily Locke

Schon die Wikinger hatten Pocken – das hat ein Forscherteam rund um Dr. Barbara Mühlemann von der Charité Berlin erstmals wissenschaftlich belegt. In einer Studie, die 2020 im renommierten wissenschaftlichen Journal Science erschien, analysierten die Forschenden die DNA aus Wikingerskeletten, die in Grabstätten in Dänemark, Norwegen, Schweden, Russland und England gefunden wurden [1]. Mittels moderner molekularbiologischer Methoden konnte das Team das Variolavirus, welches die Pocken verursacht, in den bis zu 1.400 Jahre alten Gebeinen nachweisen. Somit wurde zum ersten Mal ein wissenschaftlicher Beweis dafür geliefert, dass bereits die Wikinger vom Pockenvirus infiziert wurden [2]. Das als weltweit tödlichstes Virus geltende Variolavirus wurde zwar 1980 nach einer globalen Impfkampagne für ausgerottet erklärt, doch heute zirkulieren noch immer eng verwandte Tierpockenviren, welche das Risiko einer Übertragung der Erkrankung vom Tier auf den Menschen bergen.

So haben es 2024 Meldungen über neue Ausbrüche des Mpox-Virus in Zentral- und Westafrika in die Medien geschafft – eine Erkrankung mit vergleichbaren Symptomen, aber geringerer Sterblichkeit als bei den Echten Pocken. Auch hierzulande wurden Infektionen mit dem Mpox-Virus (MPXV) nachgewiesen, jedoch wird eine Gefährdung für die Gesundheit der breiten Bevölkerung in Deutschland vom RKI derzeit als gering eingeschätzt [3]. Wie tickt das Virus, das hinter Mpox steckt? Welche Symptome werden hervorgerufen und was schützt wirksam vor einer Infektion? Könnte die Krankheit für uns in Deutschland gefährlich werden? Und inwiefern helfen uns die Wikinger dabei, das Virus besser zu verstehen?

Diese Themen warten auf Sie:

1) Den Ursprüngen der Mpox-Viren auf der Spur

2) Mpox – eine mildere Variante der Echten Pocken?

3) So tickt das MPXV – ein Blick in das Innere des Virus

4) Die unerwartete genetische Diversität der Pockenviren

Jetzt kostenlos für den Biomol-Newsletter anmelden und keinen Blog-Artikel mehr verpassen!

Den Ursprüngen der Mpox-Viren auf der Spur

Das Mpox-Virus wurde erstmals 1958 vom Statens Serum Institut in Kopenhagen bei Laboraffen entdeckt – daher auch der ursprüngliche Name „Affenpocken“ [4]. Obwohl Affen infiziert sein und erkranken können, werden sie mittlerweile – wie auch der Mensch – als Fehlwirte angesehen. Das eigentliche Erregerreservoir in den afrikanischen Endemiegebieten sind vermutlich Hörnchen und weitere Nagetiere. Beim Menschen wurde das Mpox-Virus erstmals 1970 in der Demokratischen Republik Kongo bei einem 9 Monate alten Jungen identifiziert. Seitdem wurden humane Fälle von Mpox insbesondere in west- und zentralafrikanischen Ländern gemeldet, darunter in Nigeria, Kamerun, der Demokratischen Republik Kongo und der Republik Kongo. Neu sind Nachweise in Ländern Ostafrikas wie Burundi, Ruanda, Uganda und Kenia [5].

Mpox-Viren werden basierend auf ihrer Genetik in verschiedene Typen, sogenannte Kladen, eingeteilt: Man unterscheidet heute zwischen der zentralafrikanischen Klade I und der westafrikanischen Klade II. Beide Kladen haben sich bereits weitflächig in Afrika verbreitet. Im Frühjahr 2003 kam es zum ersten Nachweis von Mpox beim Menschen außerhalb des afrikanischen Kontinents. Als Ursache konnte der Import von MPXV-infizierten Nagetieren aus Ghana in die USA ermittelt werden. Die Übertragung des Virus erfolgte wohl in Zoohandlungen zunächst auf Präriehunde und folgend auf Tierhändler und Besitzer von Präriehunden. Seitdem wurden außerhalb des afrikanischen Kontinents bis zum Frühjahr 2022 nur einzelne Fälle nachgewiesen [5]. Im Mai 2022 wurden in Deutschland erstmals Fälle von Mpox Klade IIb bestätigt und seit dem Sommer 2023 werden kontinuierlich Fallzahlen auf niedrigem Niveau registriert.

Abbildung 1: Die von der afrikanischen Mpox-Epidemie (Klade Ib) betroffenen Länder. Nach dem aktuellen Stand am 4. Dezember 2024 [7].

In diesem Jahr wurde jedoch ein erneuter Anstieg von Mpox in mehreren afrikanischen Staaten verzeichnet, der von Mpox-Viren der Klade I, inklusive einer neuen Variante Ib, ausgelöst wird (Abb. 1) [3]. Aufgrund der erhöhten Fatalitätsrate dieser Virusvariante und des zunehmend besorgniserregenden Infektionsgeschehens hat die WHO am 14. August 2024 eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite (Public Health Emergency of International Concern; PHEIC) für Mpox erklärt [6]. Das klingt sehr erschreckend und erinnert stark an die COVID-19-Pandemie, bei der ebenfalls eine PHEIC von der WHO ausgerufen wurde. Ist mit dem Mpox-Virus jetzt also schon die nächste Pandemie in Sicht? Immerhin wurde auch hier in Deutschland am 18. Oktober 2024 erstmals eine Mpox-Infektion durch die neue Klade Ib nachgewiesen, die im Ausland erworben wurde (Abb. 1) [3]. Doch das RKI entwarnt: Derzeit beschränkt sich die Notfallsituation auf Zentralafrika, hier in Deutschland ist bisher nicht von einer Gefährdung der breiten Bevölkerung auszugehen [3].

Mpox – eine mildere Variante der Echten Pocken?

Das MPXV gehört zur Familie der Pockenviren und kann ähnlich wie das Variolavirus, welches die Echten Pocken verursacht, Hautveränderungen wie Ausschlag, Bläschen, Pusteln, Wunden und Schorf hervorrufen (Abb. 2). Oft werden diese Hautveränderungen durch allgemeine Symptome wie Fieber, Kopfschmerzen, Muskel- und Rückenschmerzen oder geschwollene Lymphknoten eingeleitet bzw. begleitet [8]. Die meisten Betroffenen erkranken glücklicherweise nicht schwer; in Deutschland wurden bislang keine Todesfälle registriert. Und auch weltweit ist die Fallsterblichkeit extrem gering: Während des Mpox-Klade-IIb-Ausbruchs wurden unter den mehr als 100.000 Fällen etwa 200 Todesfälle verzeichnet [3]. In der Regel heilen die Pocken nach zwei bis vier Wochen von selbst ab, sie können allerdings Narben hinterlassen [8]. Die Therapie von Mpox ist daher in erster Linie symptomatisch, für schwere Verläufe ist in der EU das Virostatikum Tecovirimat zugelassen [5].

Abbildung 2: Mpox-Läsionen auf Armen und Beinen eines Kindes. Das 4 Jahre alte Mädchen hat sich in Bondua, Grand Gedeh County, Liberia mit dem MPXV angesteckt [9].

Die Übertragung von Mpox findet durch engen Hautkontakt mit den pockenartigen Hautveränderungen statt, beispielsweise beim Kuscheln oder Sex. Besonders ansteckend sind die Flüssigkeit in den Bläschen und die Sekrete aus den Wunden, die nach dem Aufplatzen der Bläschen freigesetzt werden, sowie der Schorf, der sich darüber bildet. Haupteintrittspforten für das Virus in den Körper sind die beim Sex beteiligten Schleimhäute, eine Übertragung kann aber auch über die Haut erfolgen. In der Regel werden Mpox durch einen Abstrich der Hautveränderungen oder durch einen Bluttest nachgewiesen. Der beste Schutz vor einer Infektion und einem schweren Verlauf ist die Impfung. Diese wird in der Regel in zwei Dosen mit mindestens 28 Tagen Abstand verabreicht. Kam es zu einem Kontakt, kann man sich auch noch innerhalb von vierzehn Tagen nachträglich impfen lassen [8]. Momentan wird davon ausgegangen, dass die verfügbaren Impfstoffe sowohl gegen Klade I als auch gegen Klade II wirksam sind [3].

So tickt das MPXV – ein Blick in das Innere des Virus

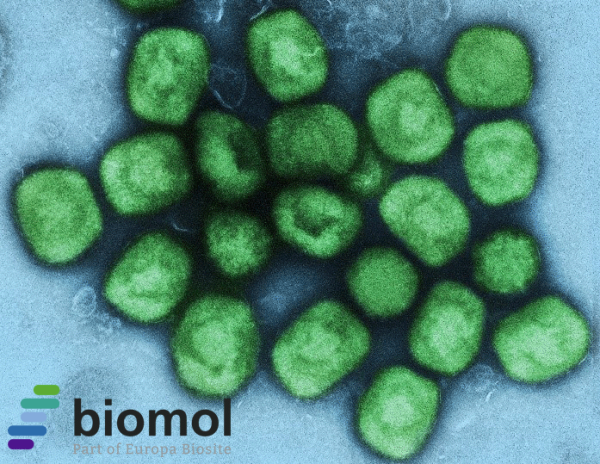

Beim Mpox-Virus handelt es sich um ein behülltes dsDNA-Virus aus der Gattung Orthopoxvirus mit einer Länge von 220 bis 450 nm und einem Durchmesser von 140 bis 260 nm (Abb. 3). Das rund 197 kb große, im Nucleokapsid verpackte Genom besteht aus dicht gepackten Genen, die etwa 200 verschiedene Proteine kodieren. In der gestreckten, ovoiden Virushülle befinden sich außerdem verdichtete Bereiche, die als Lateralkörperchen bezeichnet werden. Die intrazelluläre (reife) Form (MV) des Virus verfügt über eine, die extrazelluläre (umhüllte) Form (EV) über zwei Membranen, in die jeweils unterschiedliche Glykoproteine eingelagert sind (Abb. 3) [4].

Abbildung 3: Schema des Mpox-Virus (MPXV). Querschnitt des reifen Virions ohne Hülle („mature virion“, MV) und des eingekapselten Virions mit Hülle („enveloped virion“, EV) [10].

Die extrazelluläre Form des Virus wird durch Makropinozytose, eine Clathrin-unabhängige Form der Endozytose, in die Wirtszelle aufgenommen, wobei Vesikel im Zytoplasma entstehen. Durch die Fusion der Virushülle mit der Vesikelmembran kommt es zum „Uncoating“ des Virus, das nun als reifes Virion in der Zelle vorliegt. Dabei werden die Lateralkörperchen in das Innere der Zelle freigesetzt. Sie enthalten bestimmte Proteine, die eine Immunmodulation in der Wirtszelle induzieren und damit zelluläre Abwehrmechanismen gegen die Virusreplikation außer Kraft setzen [11]. So wird die Translation der viralen mRNA in strukturelle Proteine ermöglicht, aus denen neue extrazelluläre Viren zusammengesetzt werden, die für die Zell-zu-Zell-Übertragung notwendig sind [12].

Die unerwartete genetische Diversität der Pockenviren

Alle Gene, die für Orthopoxviren als essentiell identifiziert wurden, finden sich auch beim Mpox-Virus. Sie kodieren unter anderem für Wachstumsfaktoren und Proteine, die für die Immunevasion notwendig sind [13]. Das Besorgniserregende: Die Mutationsrate dieser Gene ist deutlich höher als man ursprünglich angenommen hatte. Während frühere Schätzungen noch von 1 bis 2 Genmutationen pro Jahr ausgingen, hat man mittlerweile im Rahmen von molekularbiologischen Untersuchungen des MPXV der Klade II rund 50 Einzelnukleotid-Polymorphismen (single nucleotide polymorphisms; SNPs) gegenüber historischen Daten aus den Jahren 2018/2019 festgestellt. Diese betreffen unter anderem das Oberflächen-Glykoprotein B21, welches für die Erkennung durch das Immunsystem relevant ist. Der Grund für diese erhöhte Mutationsrate ist noch nicht eindeutig geklärt, jedoch könnte das Wirtszellenenzym APOBEC3 eine entscheidende Rolle spielen [14]. Außerdem sind Mpox-Viren in der Lage, im Rahmen einer Koinfektion durch homologe Rekombination Nukleotidsequenzen verwandter Virusstämme und durch nicht-homologe Rekombination fremde DNA in ihr Genom aufzunehmen [4].

An dieser Stelle kommen wir zurück zu den Wikingern: Sie können uns helfen, die genetische Diversität der Pockenviren zu verstehen. Die Sequenzierung des aus den Wikingerskeletten extrahierten Variolavirus ergab, dass sich das Pockenvirus aus dem 7. Jahrhundert deutlich von dem Heutigen unterschied [2]. Es zeigte ein völlig anderes Aktivitätsmuster von Genen, die unter anderem die Spezifität von Pockenviren für ihren Wirt beeinflussen – hat das Variolavirus der Wikingerzeit also damals nicht nur den Menschen, sondern auch Tiere befallen? Die Evolution des Pockenvirus ist offensichtlich deutlich komplexer als bisher angenommen. Da das menschliche Pockenvirus in der Vergangenheit so unterschiedlichen genetischen Pfaden gefolgt ist, ist es denkbar, dass sich auch die noch immer zirkulierenden Tierpockenviren ähnlich divers entwickelt haben. Eins steht fest: Die Untersuchung der Wikingerskelette ermöglicht uns ein besseres Verständnis der historischen Virusdiversität. Dies hilft wiederum, mögliche Evolutionspfade vorherzusagen und Maßnahmen zur Überwachung und Eindämmung zu entwickeln.

Es ist unwahrscheinlich, dass sich Mpox-Viren zur nächsten globalen Pandemie entwickeln. Anders als SARS-CoV-2 ist das Virus weniger ansteckend, hat eine begrenzte Ausbreitungsgeschwindigkeit und ist durch bereits zugelassene Impfstoffe und antivirale Medikamente wirksam bekämpfbar. Trotzdem zeigt die globale Verbreitung der Mpox in den letzten Jahren, dass das Virus anpassungsfähig ist und sich daher die Dynamik des Infektionsgeschehens jederzeit ändern kann. Kontinuierliche Überwachung, gezielte Impfkampagnen und schnelle Eindämmungsmaßnahmen bleiben somit unabdingbar, um größere Ausbrüche zu verhindern.

Entdecken Sie Produkte für Ihre Forschung am Mpox-Virus

Quellen

[1] Barbara Mühlemann et al. Diverse variola virus (smallpox) strains were widespread in northern Europe in the Viking Age. Science 369, eaaw8977 (2020).

[2] https://www.dzif.de/de/schon-die-wikinger-hatten-pocken, 12.12.2024

[3] https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/A/Affenpocken/Ausbruch-2022-Situation-Deutschland.html, 12.12.2024

[4] https://flexikon.doccheck.com/de/Affenpockenvirus, 12.12.2024

[5] https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Mpox_Affenpocken.

html?nn=16732866, 12.12.2024

[6] https://www.who.int/news/item/14-08-2024-who-director-general-declares-mpox-outbreak-a-public-health-emergency-of-international-concern, 12.12.2024

[7] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:African_mpox_epidemic.svg, 12.12.2024

[8] https://www.aidshilfe.de/mpox-affenpocken, 12.12.2024

[9] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monkeypox.jpg, 12.12.2024

[10] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poxviridae_virion_image.svg, 12.12.2024

[11] Bidgood SR, Samolej J, Novy K, Collopy A, Albrecht D, Krause M, Burden JJ, Wollscheid B, Mercer J. Poxviruses package viral redox proteins in lateral bodies and modulate the host oxidative response. PLoS Pathog. 2022 Jul 14;18(7):e1010614.

[12] https://en.wikipedia.org/wiki/Monkeypox_virus, 12.12.2024

[13] Shchelkunov SN, Totmenin AV, Safronov PF, Mikheev MV, Gutorov VV, Ryazankina OI, Petrov NA, Babkin IV, Uvarova EA, Sandakhchiev LS, Sisler JR, Esposito JJ, Damon IK, Jahrling PB, Moss B. Analysis of the monkeypox virus genome. Virology. 2002 Jun 5;297(2):172-94.

[14] Isidro, J., Borges, V., Pinto, M. et al. Phylogenomic characterization and signs of microevolution in the 2022 multi-country outbreak of monkeypox virus. Nat Med 28, 1569–1572 (2022).

Preview-Bild: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colorized_transmission_electron_micrograph_of_monkeypox_virus_particles_(green).jpg